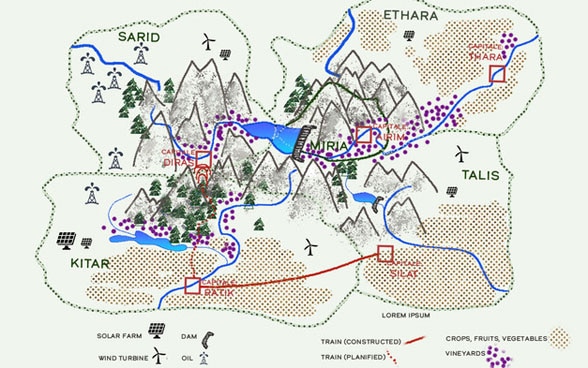

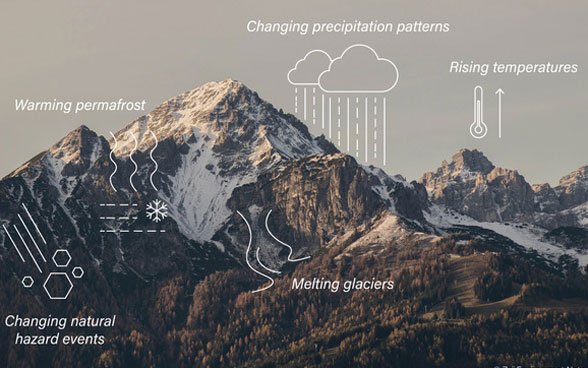

Komponente 1: Fundierte Daten als Voraussetzung für informiertes Handeln

Da sich der Klimawandel in unterschiedlichen Ökosystemen anders bemerkbar macht, müssen auch die Anpassungsstrategien auf die lokalen Verhältnisse abgestimmt sein. Wichtig ist deshalb, die bisherigen Wissenslücken über die Klimaveränderungen in Bergregionen durch fundierte Daten zu schliessen. Daran beteiligt sich die «Mountain Research Initiative», ein wissenschaftliches Netzwerk aus Forschenden, an dem auch die Universität Bern beteiligt ist. Sie macht Monitoringdaten von Messstationen aus den vier Projektregionen für die Nutzung und über ein Portal zugänglich.

Die Daten und Erkenntnisse fanden danach Eingang in wissenschaftlich geprüfte Publikationen, dienten im Rahmen von regionalen Workshops als Diskussionsgrundlage für Vertreterinnen und Vertreter aus Wissenschaft und Praxis und flossen in die Arbeit von internationalen Organisationen, beispielsweise der Weltorganisation für Meteorologie, ein.