Die Locarno-Verträge: Stabilisierung des Friedens in Europa nach dem Ersten Weltkrieg

1925 rückte Locarno in den Mittelpunkt des internationalen Geschehens: Zwischen dem 5. und 16. Oktober fanden hier die Verhandlungen über den Locarno-Pakt statt, der sieben völkerrechtliche Abkommen zur Stabilisierung des Friedens nach dem Ersten Weltkrieg in Europa umfasst. Die Rolle der Schweiz als neutrale Gastgeberin war dabei von zentraler Bedeutung. Mit ihren Guten Diensten bot sie damals den idealen Boden für eine Annäherung ehemaliger Kriegsgegner.

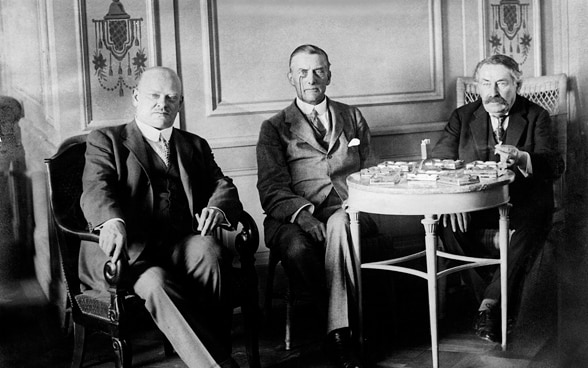

Delegationen aus Deutschland, Frankreich, Belgien, Grossbritannien, Italien, Polen und der Tschechoslowakei verhandeln im Oktober 1925 in Locarno. © World Digital Library

Nach dem Ersten Weltkrieg war Europa ein zerrütteter Kontinent. Deutschland kapitulierte 1918 nach vier Jahren Krieg. 1919 beendete der Vertrag von Versailles formell den Krieg, aber Deutschlands Verhältnis zu seinen Nachbarn, insbesondere Frankreich und Belgien im Westen, war durch tiefe Ressentiments, Reparationsforderungen und Gebietsverluste belastet. Diese Spannungen drohten, den Ausbruch neuer Konflikte zu begünstigen. Die Wiedereingliederung Deutschlands ins europäische Gefüge unter Einhaltung des Versailler Vertrags erforderte weitere Schritte.

Vor diesem Hintergrund wurde Locarno von den Organisatoren Deutschland, Frankreich und Grossbritannien bewusst als Konferenzort gewählt. Die italienischsprachige Stadt im Süden der Schweiz war weder Schauplatz von Schlachten gewesen noch Teil eines imperialen Machtzentrums – sie war neutral, charmant und gastfreundlich. Der Diplomat Miles Lampson, Mitglied der damaligen britischen Delegation, beschrieb Locarno als «eher italienisch als schweizerisch, eingebettet zwischen hohen Bergen und dem See – einfach wunderschön». Es war ein Ort, an dem Versöhnung möglich erschien.

Diplomatischer Durchbruch

Sieben Staaten nahmen an den Verhandlungen teil: Deutschland, Frankreich, Belgien, Grossbritannien, Italien, Polen und die Tschechoslowakei. Die Verhandlungen über sieben verschiedene Abkommen sollten eine pragmatische und lösungsorientierte Diplomatie voranbringen– getragen vom Willen das Vertrauen zurückzugewinnen, Stabilität zu fördern und letztendlich den Frieden zu sichern.

Im Zentrum der Verhandlungen stand der Rheinlandpakt: Deutschland akzeptierte seine Westgrenze mit Frankreich und Belgien – einschliesslich des Verzichts auf das Elsass – und verpflichtete sich, Streitigkeiten nur auf friedlichem Wege zu lösen. Grossbritannien und Italien traten als Garantiemächte auf. Zusätzlich wurden mehrere Schiedsverträge zwischen Deutschland und seinen Nachbarn unterzeichnet, die einen institutionalisierten Umgang mit künftigen Konflikten ermöglichen sollten. Das Signal war klar: Europa sollte nicht mehr von Konfrontation, sondern von Zusammenarbeit geprägt sein. Der Verzicht auf Gewaltanwendung, ausser zur Selbstverteidigung, wurde besiegelt, und die Teilnehmenden bekannten sich zum Multilateralismus.

Ein Versprechen für Frieden in Europa

Formell unterzeichnet wurden die Locarno-Verträge am 1. Dezember 1925 in London, doch der eigentliche diplomatische Durchbruch fand in Locarno statt – in den Sitzungssälen des Palazzo del Pretorio und bei inoffiziellen Treffen im Grand Hotel Locarno. Dort haben die Delegationen diskutiert, gestritten und sich letztlich geeinigt. Die sieben einzelnen Abkommen von Locarno wurden schon am 16. Oktober 1925 im Palazzo del Pretorio in Locarno von den Vertretern Deutschlands (Gustav Stresemann), Belgiens (Emile Vandervelde), Frankreichs (Aristide Briand), Grossbritanniens (Austen Chamberlain), Italiens (Vittorio Scialoja, Benito Mussolini), Polen (Aleksander Skrzyński) und der Tschechoslowakei (Edvard Beneš) unterzeichnet.

Der britische Historiker A.J.P. Taylor urteilte später: «Die Unterzeichnung von Locarno beendete den Ersten Weltkrieg. Seine Ablehnung elf Jahre später markierte den Beginn des Zweiten.» Tatsächlich galten die Locarno-Verträge als Beginn eines friedlicheren Jahrzehnts, das jedoch 1936 mit der Remilitarisierung des Rheinlands durch das nationalsozialistische Deutschland ein jähes Ende fand. Trotz des Scheiterns bleibt der Locarno-Pakt ein Lichtblick. Die Unterzeichner Gustav Stresemann, Aristide Briand und Austen Chamberlain wurden 1926 mit dem Friedensnobelpreis geehrt – als Symbol für eine Politik des Dialogs.

Friedensförderung als Gaststaat

Dass Locarno zur Bühne dieser Verständigung werden konnte, ist untrennbar mit der neutralen Rolle der Schweiz verbunden. Als Staat ohne imperiale Ambitionen war sie prädestiniert dafür, internationale Akteure an einen Tisch zu bringen. Die Wahl Locarnos war damit auch Ausdruck des Vertrauens in die Schweizer Rolle und deren Aussenpolitik – eine Politik, die auf Vermittlung, Dialog und Stabilität ausgerichtet ist.

Diese Tradition lebt bis heute fort: In zahlreichen internationalen Vermittlungsprozessen von Lateinamerika über Afrika bis Asien bietet die Schweiz ihre Guten Dienste an. Die Ereignisse von 1925 sind ein frühes Beispiel dafür, wie Gaststaatpolitik und Unparteilichkeit konkrete Friedenslösungen ermöglichen können.

Gute Dienste sind aktueller denn je

Die Locarno-Verträge waren mehr als ein diplomatisches Abkommen – sie waren ein Bekenntnis zu Verständigung. Auch wenn der Pakt letztlich keinen dauerhaften Frieden sichern konnte, so setzte er doch ein starkes Zeichen: Feindschaft ist überwindbar, wenn Vertrauen aufgebaut wird.

Die Schweiz nutzte damals ihre Rolle als Gastgeberin um Raum für Verständigung zu schaffen. Die Bedeutung einer vermittelnden, neutralen Aussenpolitik ist in einer Zeit wachsender geopolitischer Spannungen aktueller denn je und bleibt ein zentraler Pfeiler für die Friedensförderung der Schweiz weltweit.

100 Jahre Locarno-Pakt

Zum 100. Jubiläum der Konferenz erinnert die Stadt Locarno mit einem vielfältigen Veranstaltungsprogramm an ihr diplomatisches Erbe. Kulturelle Veranstaltungen beleuchten nicht nur die historischen Ereignisse, sondern auch ihre Relevanz für die Gegenwart.

Besonderes Augenmerk gilt dabei der Wiedereröffnung des Grand Hotel Locarno im Jahr 2026. Nach umfangreicher Renovation soll es wieder als Ort der Begegnung dienen – als «lebendiges Denkmal des Dialogs». So wird Geschichte nicht nur erinnert, sondern weitergeschrieben.